Il Movimento Liturgico - alle origini dell’eresia del XX secolo

Prima parte: Dalla restaurazione di Solesmes a Giovanni XXIII

Indice

Le origini del Movimento in Francia e Belgio

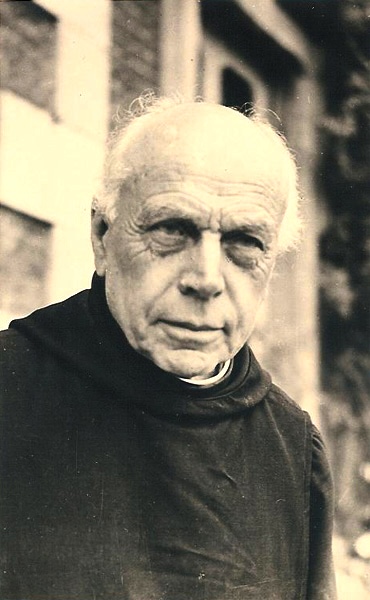

Fondatore inconsapevole di un primo “movimento liturgico” fu il francese dom Prosper Guéranger, sacerdote e abate benedettino di Solesmes.

A lui si deve l’immensa opera sull’anno liturgico, il lavoro di restauro del canto gregoriano e, in generale, lo sforzo per riportare in Francia quell’autentico Rito Romano che, durante i tumulti rivoluzionari e la restaurazione, era stato spodestato da una sorta di rito neo-gallicano (caratterizzato, tra le altre cose, da parti della messa recitate in lingua volgare).

Con l’espulsione dei religiosi dalla Francia il cuore del ML si sposterà in Belgio. È a quest’epoca, a cavallo tra i due secoli, che risalgono i primi messalini bilingue per aiutare i fedeli a comprendere e seguire le preghiere liturgiche della messa romana.

La torcia del restauro liturgico, dopo la prima fase monastica, passa a San Pio X (1835 - 1914), che nell’enciclica Tra le sollecitudini menziona ufficialmente per la prima volta la “partecipazione attiva” dei fedeli al culto. Il senso di questa espressione è corretto, visto che per il pontefice il valore didattico e apostolico della Messa resta comunque sempre secondario a quello del culto divino.

La Messa è ancora giustamente vista come essenzialmente teocentrica e tradizionale, al punto tale che, nel 1912, Pio X istituisce una commissione per la riforma del messale che poi sopprime subito dopo aver constatato il rischio di un intervento liturgico eccessivamente distruttivo di certi “esperti”.

Si inizia infatti ad avere una prima deviazione dall’ortodossia liturgica di Dom Guéranger con Dom Lambert Beauduin (1873 - 1960), sacerdote diocesano e poi benedettino belga, preoccupato principalmente da una questione: popolarizzare la Messa e nutrire la devozione liturgica tra i laici. Il suo programma del 1909 consta di 4 punti:

- Tradurre il Messale (non ancora il rito) per venire incontro ai fedeli laici.

- Incoraggiare la Comunione frequente alla Messa

- Sviluppare il canto gregoriano

- Incoraggiare la pratica dei ritiri liturgici presso le abbazie benedettine.

La concezione della Messa di Dom Beauduin non è sbagliata, ma è già differente da quella di Dom Guéranger: tecnicamente non si tratta più di liturgia, ma di pastorale liturgica. Sebbene gli interventi auspicati dall’abbate siano in linea con le proposte di San Pio X, si intravede già un’inversione delle finalità della Messa: non più culto divino ma apostolato umano. Non più Dio, ma l’uomo.

Dom Beauduin non è solo: si moltiplicano in questo periodo riviste, articoli e pamphlet sul tema del rinnovamento liturgico. Nascerà anche una piccola contesa con il gesuita R.P. Navatel, che darà risalto internazionale agli sforzi del Movimento.

Dalla fine della prima guerra mondiale le idee del ML belga si diffondono così in tutta Europa. Con la seconda guerra mondiale e l’occupazione tedesca del Belgio, Dom Beauduin fuggirà in Inghilterra, dove si avvicinerà a diverse personalità dell’Anglicanesimo e della Chiesa Uniata. È da questo momento che orientalismo e dialogo ecumenico influenzeranno pesantemente le sue idee sulla liturgia.

Gli verrà permesso di fondare un nuovo monastero (Amay-Chevetogne) basato sui costumi orientali e con due comunità, una latina e una ortodossa, che vivranno fianco a fianco. La possibilità di un dialogo con gli ortodossi, nei primi anni ‘20 pesantemente perseguitati dal regime sovietico, è infatti ben vista anche da papa Pio XI (lettera apostolica Equidem verba).

Interessante però vedere come dom Beauduin non avesse alcuna intenzione di portare gli orientali alla Chiesa Cattolica. Riguardo allo spirito delle sue fondazioni monastiche orientaleggianti scriverà infatti:

“Nessun proselitismo, né individuale, né collettivo; ne oggi, ne domani, ne in modo discreto ne in modo indiscreto, ne con tal metodo o con quell’altro [...] astenersi sistematicamente di qualsiasi azione che tenderebbe a distaccare i Fratelli separati dalla loro Chiesa [notare il maiuscolo] per portarli a noi.”

Tutto questo va ovviamente ben oltre le idee di Pio XI, che - accortosi di queste tendenze pericolose all’interno della Chiesa - nel 1928 condannerà l’ecumenismo con la Mortalium Animos. È una sorta di bocciatura informale del monastero di Amay.

Dom Beauduin è costretto a lasciare il ruolo di abbate. Vivrà fuori dal Belgio per 20 anni prima di poter tornare in patria e, infine, vedere il grande amico Roncalli diventare papa e annunciare il concilio. Ormai giunto alla fine della sua vita, l'abbate dichiarerà che su quest’ultimo andrà concentrato ogni sforzo.

Le sperimentazioni liturgiche

Una scintilla simile a quella belga si accende, nel primo dopoguerra, anche in Germania nell’abbazia di Maria-Laach, con Dom Ildefons Herwegen e Dom Odo Casel. L’obiettivo è sempre quello di riavvicinare i laici alla devozione liturgica, ma il movimento tedesco fa un passo in più: mira a “pulire” la Messa di tutti gli elementi medievali, visti come decadenti al pari di quelli tridentini: è il cosiddetto “archeologismo”.

Ai monaci di Maria-Laach si aggiungono anche Romano Guardini e Pius Parsch. Il primo è un nome noto soprattutto come propagandista, il secondo introduce l’idea secondo la quale Cristo, essendo Parola di Dio, sarebbe realmente presente nella lettura del Vangelo quanto nel Sacrificio eucaristico. Nelle messe sperimentate tra i circoli del cosiddetto “movimento biblico” di Parsch si introducono inoltre innovazioni come il Kyriale in tedesco, il Gloria e il Credo recitati dai fedeli, il bacio della pace sostituito da stretta di mano.

Siamo nei primi anni ‘20 e l'idea di una messa volgarizzata e popolare allarga ulteriormente gli orizzonti del Movimento Liturgico, ormai totalmente emancipatosi dai sani propositi di Dom Guéranger e San Pio X. durante gli anni del terzo Reich, la chiesa germanofona diventa un ricettacolo di innovazioni e sperimentazioni liturgiche. Nelle parole di Dom Baumstark, abbate di Maria-Laach:

“non vorrei vivere fino a vedere il giorno in cui il movimento liturgico raggiungerà i suoi obiettivi.”

La scintilla ha scatenato l’incendio.

Per capire l’inazione di Roma bisogna ricordare che queste celebrazioni sperimentali avvenivano spesso a porta chiusa, tra membri selezionati e tenendo i vescovi all’oscuro. Situazioni simili si hanno anche in Francia. È qui infatti che Dom Beauduin, in esilio dopo la fallita esperienza ecumenica di Anay, organizzerà per anni dei “ritiri liturgici” pensati per sperimentare e diffondere nei monasteri e tra persone fidate le sue idee di riforma del rito.

Questi episodi sono raccontati da Louis Bouyer (lui stesso coinvolto nel Movimento), che fa capire come Dom Beauduin avesse piena coscienza di essere implicato in qualcosa di poco gradito a Roma. L'ex-abate parla di "coinvolgere dei sacerdoti delle nostre idee”, e lo stesso Bouyer definisce questi ritiri delle “orge ecumeniche e liturgiche”.

Un’altra testimonianza interessante è quella di dom Martimort, lui stesso tra gli organizzatori di queste “paraliturgie” e personaggio di punta del movimento liturgico francese. Sebbene soddisfatto dei buoni risultati di partecipazione dei fedeli, egli vede già nel 1945 i rischi di una protestantizzazione del rito in senso carismatico.

Un dettaglio da tenere a mente: molti di questi preti erano domenicani, altri legati allo scoutismo, altri provenivano da Parigi e strizzavano l’occhio a movimenti di sinistra. In generale si parla di persone che troveranno il loro megafono nella casa editrice CERF e nelle riviste Sept e la Maison-Dieu: tutti organi di propaganda del Centre de Pastorale Liturgique (CPL), fondato nel maggio 1943 dai domenicani Pie Duployé e Aimon-Marie Roguet.

Forse perché presa dalla guerra, forse perché nessun vescovo francese denuncia ufficialmente alcunché, Roma ancora non reagisce.

Pio XII e la Mediator Dei (1947)

È in Germania che si ha, tardi, una prima risposta dell’episcopato. Il vescovo Gröber, nel 1943, condivide in una lettera alle diocesi tedesche diverse preoccupazioni. Rispetto alla questione liturgica leggiamo la condanna dei seguenti punti:

- L’atteggiamento settario del Movimento Liturgico.

- L’archeologismo e il ritorno a supposte pratiche liturgiche della chiesa primitiva.

- Confusione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio generale.

- Confusione tra Messa come cena e messa come sacrificio.

- Troppa insistenza sulla Messa come mezzo d’apostolato, come se i mezzi precedenti fossero stati inutili o siano ora da buttare.

- Pressione per imporre la “messa dialogata”.

- Introduzione di parti della Messa in tedesco.

Roma finalmente reagisce esprimendo “forte preoccupazione per il movimento liturgico tedesco” in accordo con il vescovo Gröber e, in seguito, Pio XII scriverà al proposito le encicliche “Mystici Corporis” (1943) e “Mediator Dei” (1947).

L’episcopato tedesco risponde in difesa del movimento liturgico e ottiene, attraverso il segretario di stato vaticano Maglione, la speciale libertà di decidere in autonomia sulla permissione nelle diocesi di varie forme di messa dialogata e tedesca.

Seppur piccola, è una prima vittoria del ML sull’autorità della Santa Sede.

Il Centro di Pastorale Liturgica

Esiliato dal 1932 dalla sua fondazione ecumenica belga, Dom Beauduin è ora impegnato a diffondere le sue idee nei monasteri di Francia. È frutto di questi anni di esperienza il programma d’azione che si può leggere nel suo editoriale del primo numero de La Maison-Dieu (Gennaio 1945), rivista del Centro di Pastorale Liturgica pubblicata da CERF.

Dopo aver specificato i principi ai quali il CPL deve fare riferimento (la Chiesa come arbitro ultimo sul regolamento della Liturgia, il diritto canonico, i suoi limiti e gli spazi che invece possono essere sfruttati a vantaggio del movimento liturgico), dom Beauduin scrive che:

“Dobbiamo astenerci dal ricorrere alla Santa Sede in caso di dubbi. La nostra fedeltà all'autorità suprema non implica in alcun modo un ricorso abituale al suo intervento nei casi dubbi che si presentano. Questa tendenza, da parte di molte cancellerie episcopali, a sottoporre alla Congregazione dei Riti tutti i dubbi che possano sorgere riguardo all'interpretazione delle leggi religiose della Chiesa non deve essere incoraggiata, anzi.”

Insomma, si legge tra le righe che è lecito tenere all’oscuro la Santa Sede delle sperimentazioni liturgiche fatte ai ritiri a porte chiuse. Ma è verso la fine del manifesto che dom Beauduin indica più esplicitamente le fasi dell’azione del CPL.

Vediamo di seguito i punti B e C del programma (grassetto nostro):

“B) Procedere pazientemente: usare con modestia ciò che è legittimo oggi e prepararsi al futuro facendo desiderare e amare tutte le ricchezze contenute nell'antica liturgia; preparare gli animi: Roma teme soprattutto lo scandalo tra i fedeli. [...] Ogni fretta potrebbe provocare misure dilatorie o dilatorie: Non expedire, o reponatur in archivio: sono ostacoli che danneggerebbero significativamente il nostro movimento.

C) Procedere metodicamente: divulgare le idee con studi storici, e soprattutto attraverso un serio lavoro di divulgazione. In questa prospettiva, articoli e riviste come "La Clarté-Dieu" attestano che la liturgia romana un tempo aveva quelle grandi funzioni liturgiche che speriamo di rivisitare un giorno...”

In sostanza, si sperimentano le innovazioni liturgiche desiderate e ci si rivolge alla Santa Sede, attraverso i vescovi, solo dopo che si sono prodotti documenti e ricerche che ne attestino la storicità.

Difficile non notare come in tutto l'editoriale si parli di “Roma” come di un’entità estranea, eccessivamente sospettosa, quasi nemica. Alla fine dell'articolo Dom Lambert Beauduin scrive chiaramente che per aggirare lo spirito fortemente gerarchico della Chiesa si potrà ricorrere ad amicizie e simpatie tra i vescovi: “Il faut que nous puissions compter sur des sympathies convaincues et agissantes.”

Nel suo “Les origines du CPL, 1943-1949” uno dei fondatori del CPL, P. Duployé, ricorderà questa come la fase accelerazionista della rivoluzione liturgica:

“Siamo a bordo di una macchina lanciata a gran velocità. Siamo ancora capaci di guidarla?”

Ed è qui che fa la sua comparsa nel contesto internazionale uno dei protagonisti del movimento liturgico italiano: Annibale Bugnini. Duployé scrive di esser stato contattato, nel 1946, dal lazarista italiano che gli domandava di essere invitato a una riunione del CPL a Thieulin, nella diocesi di Chartres. Secondo Duployé, Bugnini partecipò al ritiro in silenzio, e solo dopo i quattro giorni, di ritorno a Parigi, gli disse:

“ammiro ciò che fate, ma il più grande favore che posso farvi è di non dire una parola a Roma riguardo a tutto ciò che ho sentito”.

Il 1947 è l’anno della Mediator Dei di Pio XII. L’enciclica non manca di lodare lo sforzo positivo del movimento liturgico, ma è in realtà essenzialmente una condanna delle sue diverse tendenze distruttive: la redazione del documento stesso è motivata proprio dagli allarmi che la Santa Sede riceve dalla Germania, e affronta uno per uno i temi problematici.

La linea di Dom Lambert Beauduin è contenuta nel suo editoriale del numero 13 di La Maison-Dieu. Dom Beauduin reinterpreta la Mediator Dei come una benedizione del movimento liturgico, ignorando le numerose condanne all’archeologismo o leggendo le critiche come rivolte a una minoranza eccessivamente zelante.

L’enciclica arriva troppo tardi, e alle parole non seguono fatti, né ripercussioni concrete: il ML e il Centro di Pastorale Liturgica continuano la loro lenta marcia imperterriti.

Il pre-Concilio

Gli anni ‘50 sono quelli del consolidamento del CPL in Francia, dell’Istituto Superiore di Liturgia di Parigi (1956), dell’Istituto Liturgico di Treviri (1947): le idee si diffondono tra l’Europa francese e tedesca. È in questo periodo che hanno luogo in vari paesi europei un numero di congressi internazionali tra “esperti” liturgisti da tutto il mondo.

In Germania anche i vescovi parlano ormai la lingua del movimento liturgico: si parla di messe serali, digiuni ridotti, letture e preghiere in volgare e una riforma della Settimana Santa.

In Italia è presente dal 1948 il Centro di Azione Liturgica. Le diocesi più coinvolte nel movimento liturgico italiano sono quelle di Bologna e Milano, con il Card. Lercaro e il vescovo Montini, futuro Paolo VI.

Nel 1949, in un articolo in cui commenta i risultati di una sua ”inchiesta” liturgica, Annibale Bugnini auspica una “riforma liturgica generale”: non una semplice revisione di singoli elementi della Liturgia, quindi, ma una vera e propria creazione ex novo.

A una situazione così critica, si aggiungono la creazione (segreta) in seno alla Congregazione dei Riti della Commissio Piana e il piano di revisione della Settimana Santa di Pio XII. La Commission Piana, attiva fino al 1960 e della quale farà parte anche Bugnini, se da un lato porrà un freno alle istanze più estreme del ML, dall’altro ufficializzerà l’idea di una riforma generale della Liturgia.

La traduzione dei Salmi della Vulgata viene inoltre rivista (ne risulterà il “psalterio Bea”), e ad alcune diocesi è accordata la possibilità di leggere Epistola e Vangelo in lingua volgare. Nel 1953 il digiuno eucaristico viene ridotto a 3 ore. Nel 1957 il Papa estende la possibilità di celebrare la Messa serale. Dal 1951 al 1955, una commissione lavorerà alla riforma della Settimana Santa.

Due punti da notare:

- La motivazione è in tutti i casi pastorale, non dogmatica. Ergo, se la riforma non funziona, se i tempi cambiano, niente vieta di tornare indietro.

- Fatta eccezione per la riforma della Settimana Santa, le concessioni sono sempre seguite dalla raccomandazione, quando possibile, di attenersi alla tradizione. Sono dunque pensate come eccezioni, ma verranno utilizzate come lo standard di partenza per le riforme del periodo conciliare.

Il Papa, troppo ingenuo o forse semplicemente mal informato sulla forza e sulle intenzioni dei riformatori, non si rende conto di scoperchiare con queste riforme il vaso di Pandora, aprendo di fatto la strada alla creazione della nuova messa negli anni del Concilio Vaticano II.

Una dopo l’altra, tutte le domande dei vescovi e del Movimento Liturgico, motivate sempre da “ragioni pastorali” come auspicato da Dom Beauduin, verranno accolte dalla Santa Sede.

Mancava solo l’ecumenismo, per il quale il vecchio abate, tornato finalmente in Belgio, dovrà aspettare qualche anno. Nel 1958 commenterà con parole profetiche la morte di Pio XII:

“Se Roncalli verrà eletto tutto sarà salvato: convocherà un concilio e consacrerà l’ecumenismo”.

Vai alla seconda parte della storia del movimento liturgico.

Bibliografia.

Le mouvement liturgique - Abbé Didier Bonneterre

Annibale Bugnini - Yves Chiron

La réforme liturgique - Mgr. Klaus Gamber

Normes Pratiques pour les Reformes liturgiques - Dom L. Beauduin